Breiteres Angebot – breitere Beanstandungs-Palette

2022 standen der Ukraine-Krieg, die neuen Webformate sowie die Nutzungserweiterungen linearer Sendungen in den sozialen Medien im Fokus der Arbeit der Ombudsstelle. Ende Jahr hat das Bundesgericht entschieden: Auch Kommentarsperrungen gehören neu in die Zuständigkeit der Ombudsstelle.

Das Spektrum des von SRF produzierten Inhalts wird immer breiter. Es werden neue Gefässe geschaffen, und die «Wertschöpfungskette» verlängert sich insofern, als der Inhalt der «traditionellen» Sendungen in den sozialen Medien so angepasst wird, dass er auch ein Publikum erreicht, das die linearen Sendungen nicht konsumiert. Die Ombudsstelle attestiert den redaktionell Verantwortlichen bei diesen anspruchsvollen Anpassungen einen hohen, gut umgesetzten Qualitätsstandard. Die Ombudsleute stellen allerdings fest, dass diese Veränderungen auch bei ihnen zu Mehrarbeit führen. Gerade weil das lineare Radio und Fernsehen immer häufiger ergänzt und angereichert wird, etwa in Online-Beiträgen oder durch die sozialen Medien, gehen vermehrt Beanstandungen ein, die sich gegen diese redaktionelle inhaltliche «Vermischung» richten – teilweise, weil die Absicht nicht verstanden wird.

Der vielfältigen Verbreitung der Beiträge und dem Community-Building dienen viele Formate, die beispielsweise über Instagram-Accounts wahrgenommen werden. So stellvertretend für andere Gefässe beispielsweise bei «SRF We, Myself & Why». Dort geht es darum, Menschen unter 30 Jahren anzusprechen, in erster Linie junge Frauen. Der Austausch und die Interaktion mit der Community spielen dabei eine grosse Rolle. Die Community wird mit anderen Worten Teil der Formate und Diskussionen. Dennoch gelten genau wie bei Sendungen im TV oder Sendestrecken im linearen Radio die Publizistischen Leitlinien von SRF. Was ab und zu nicht einfach einzuhalten ist. Wenn «SRF We, Myself & Why» beim Thema «Genderinklusive Sprache – so verwendest du die richtigen Pronomen» beispielsweise eine Frage aus der Community aufgreift, welche Pronomen verwendet werden sollen, wenn es um nonbinäre Personen geht, empfinden nicht wenige Konsumierende diese «Ratschläge» als aktivistische Handlungsanweisungen.

Oder wenn für die sozialen Medien «traditionelle» Sendegefässe so angepasst werden, dass sie auch ein Publikum erreichen, das die linearen Sendungen wie «Club» oder «Arena» normalerweise nicht konsumiert, muss für die Aufbereitung verkürzt oder ausgewählt werden. Ein enger Fokus und eine knappe, klare Aussage sind in den sozialen Medien besonders wichtig: Nur so werden die Beiträge rezipiert und weiterverbreitet. Allerdings müssen die auf diese Art und Weise publizierten Beiträge das Sachgerechtigkeitsgebot ebenfalls einhalten. Das heisst, dass auch trotz Verkürzungen die genannten Fakten richtig vermittelt werden müssen, damit sich das Publikum – auch ein älteres – eine eigene Meinung über die gemachten Aussagen bilden kann. Eine Gratwanderung, die nicht immer einfach zu bewältigen ist.

Es ist unter diesen Umständen nicht immer einfach, zu triagieren und festzustellen, ob es sich um eine Beanstandung im gesetzlichen Sinn handelt. Im Jahr 2022 gingen 988 Beanstandungen ein. Darin enthalten sind 226 Schreiben, die nach einer genauen Sichtung eben nicht als Beanstandungen deklariert wurden und von der Geschäftsstelle direkt administrativ abgewickelt wurden. Die Ombudsleute sind der Geschäftsstelle für diese Arbeit enorm dankbar.

Inhaltlich am meisten Arbeit bescherte der Ombudsstelle verständlicherweise der Ukraine-Krieg, der am 24. Februar 2022 ausbrach. Die meisten Beanstanderinnen und Beanstander zeigen Verständnis für Russlands Motive im Ukraine-Krieg bzw. verteidigen oder entschuldigen die russische Sichtweise argumentativ. Dies mit dem Beanstandungsgrund, «dass überprüfbare Fakten und die subjektive Auslegung vom Geschehenen durch die Berichterstattung an vielen Stellen vermischt werden.» In keinem Fall hatte die Ombudsstelle aber unsorgfältige oder unausgewogene Berichterstattung festzustellen. Ganz im Gegenteil: SRF berichtet seit dessen Ausbruch faktengetreu über die Geschehnisse des Kriegs. Zu Wort kommen regelmässig beide Kriegsparteien und weitere Akteure der Politik sowie Expertinnen und Experten.

Zwei Beiträge über die Beschaffung des Kampffliegers F-35 sorgten sowohl quantitativ als auch qualitativ gehörig für Aufregung. Zum einen «Bomber der Lüfte: Der neue Kampfjet und sein Auftrag» der «Rundschau»-Redaktion und von «SRF Investigativ» vom 2. Februar 2022. Dazu gingen 131 Beanstandungen ein. Ebenso wurde der «Echo der Zeit»-Beitrag vom 15. September 2022 von Radio SRF mit der Überschrift «Kampfjet F-35 darf trotz Volksinitiative abheben» – im Online-Beitrag lautete der Titel «Kampfjet F-35 – Volksrechte werden gegroundet» – sechsmal beanstandet. Beide Beiträge verletzten nach Auffassung der Ombudsstelle das Sachgerechtigkeitsgebot.

Medial ebenso heftig diskutiert wurde die am 18. März 2022 ausgestrahlte «Arena»-Sendung, an der unter anderem SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi teilnahm. Mehrere Beanstandende wandten sich, nachdem die Ombudsstelle die Beanstandung nicht gutgeheissen hatte, an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI. Sie monierten, der Moderator sei parteiisch gewesen und habe sich als Richter aufgespielt. Es geht um die Sequenz, in der Moderator Sandro Brotz den SVP-Fraktionspräsidenten mit einer Aussage konfrontierte, die dieser am 16. März 2022 im Nationalrat zum Krieg in der Ukraine gemacht hatte. Die UBI argumentierte, Brotz habe in seiner apodiktisch vorgetragenen Begründung namentlich sozialwissenschaftliche und strafrechtliche Gesichtspunkte vermischt. Das Sachgerechtigkeitsgebot sei verletzt worden. Die Ombudsstelle hatte den Beanstandenden in ihrem Schlussbericht in vielen Punkten recht gegeben: Der Moderator sei nicht rollengerecht aufgetreten, er habe sich sowohl als Ankläger als auch als Richter aufgeführt und habe nur sehr selektiv Expertinnen oder Experten zitiert, ohne deren Namen zu nennen. Anders als die UBI kam die Ombudsstelle aber zum Schluss, es sei nicht gegen das Sachgerechtigkeitsgebot gemäss Art. 4 Abs. 2 des Radio- und Fernsehgesetzes verstossen worden, weil Thomas Aeschi genügend Redezeit hatte, um sich zu rechtfertigen.

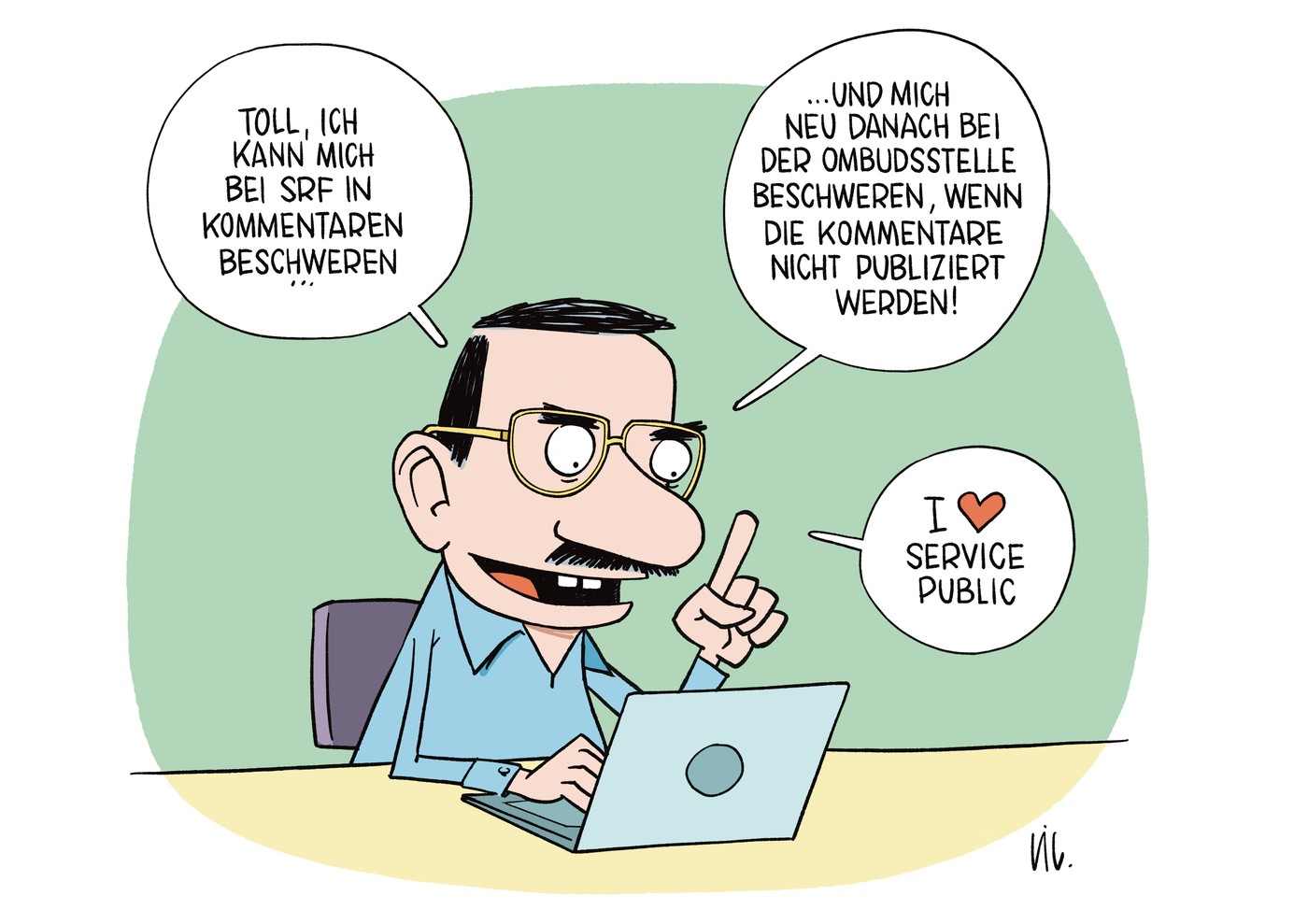

Durch den Bundesgerichtsentscheid vom 29. November 2022 wurde der Aufgabenbereich der Ombudsstelle erheblich ausgeweitet. Viele Beanstanderinnen und Beanstander wenden sich wegen nicht veröffentlichter oder gelöschter Kommentare an die Ombudsstelle. Bis anhin traten die Ombudsstelle und auch die nachgelagerte Gerichtsbehörde, nämlich die UBI, nicht auf solche Beanstandungen ein, da die Löschung bzw. Nichtaufschaltung von Kommentaren nach bisheriger Praxis unter die «Netiquette» fiel und deshalb nicht als redaktioneller Beitrag bei der Ombudsstelle kritisiert werden konnte. Nachdem eine Beanstanderin deswegen ans Bundesgericht gelangt war, urteilte dieses am 29. November, dass die bisherige Praxis rechtswidrig sei. Die Kommentarfunktion bei redaktionellen Beiträgen in Online-Foren oder auf Social-Media-Kanälen der SRG gehöre zum publizistischen Angebot. Die Kommentarfunktion diene dem Meinungsaustausch und der Meinungsbildung rund um den redaktionellen Beitrag. Posts und Nutzerkommentare bildeten eine «funktionale Einheit», und es bestehe kein genügender anderer Rechtsschutz für Beschwerden dagegen. Deshalb muss die Ombudsstelle seither auch Löschungen von Kommentaren behandeln.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Arbeit der Ombudsleute in ihrem dritten Amtsjahr vielfältiger, wenn auch nicht einfacher wurde. Vielfältiger, weil die Corona-Berichterstattung nach überstandener Pandemie erheblich in den Hintergrund rückte und neue Themen den Alltag der Ombudsstelle prägten. Nicht einfacher wegen der sehr vielen neuen Gefässe, der Nutzungserweiterungen und der grossen Bedeutung, welche die sozialen Medien auch bei SRF geniessen. Nur schon alle neuen Gefässe zu sichten und einzuordnen, ist zunächst mit grossem administrativem und dann auch mit inhaltlichem Aufwand verbunden. Hinzu kommt ein gewisser «Clash» zwischen den Generationen. Ein Teil des älteren Publikums kann sich mit den neuen Gefässen und den neuen Nutzungserweiterungen nicht anfreunden. Denn diese führen auch zu einer journalistisch veränderten Erarbeitung und Aufarbeitung von Themen. Dementsprechend häufig kommt es zu Beanstandungen.